Wasserfilterkannen entwickeln sich unbemerkt zu Bakterienbrutstätten, wenn hygienische Grundregeln missachtet werden. Laboruntersuchungen belegen: Statt saubererem Wasser produzieren unsachgemäß gepflegte Filter eine erhöhte Keimbelastung.

Wasserfilterkannen gelten als praktische Lösung für hartes oder unangenehm schmeckendes Leitungswasser. Doch während das gefilterte Wasser oft als sauberer wahrgenommen wird, entwickelt sich genau dort, wo es steht und aufbereitet wird, ein hygienisches Risiko: Verkeimung in der Wasserfilterkanne. Im Inneren der Kanne, besonders bei längerer Standzeit und mangelnder Reinigung, entsteht ein Mikroklima, das Bakterien und Keimen ideale Wachstumsbedingungen bietet. Die Filterkartusche selbst, oft mit Aktivkohle und Ionenaustauschern ausgestattet, kann zur direkten Brutstätte für Mikroorganismen werden.

Wie Stiftung Warentest 2023 in einer umfassenden Untersuchung bestätigte, werden Filterkannen tatsächlich zu Keimschleudern, in denen sich zahlreiche gesundheitsgefährdende Keime festsetzen können. Ein NDR-Test von 2018 wies sogar nach, dass sich der Eitererreger Pseudomonas aeruginosa in Wasserfiltern ansiedelt und vermehrt – bei einem getesteten Filter vervierfachte sich die Zahl dieses Krankheitserregers sogar. Die Folge: Das vermeintlich bessere Trinkwasser kann in Wahrheit eine mikrobielle Belastung darstellen.

Warum Aktivkohlefilter zur mikrobiellen Gefahr werden

Die Funktion von Tischwasserfiltern basiert auf aktiven Filtermedien, die bestimmte Stoffe wie Chlor, Kalk oder Schwermetalle herausfiltern. Allerdings sind diese Filtermedien gleichzeitig organisches Material, das einmal feucht ideale Nährböden für Mikroorganismen bietet. Wie Experten des Verbraucherservice Bayern erklären, bieten Ionenaustauscher und Aktivkohle mit vielen kleinen Hohlräumen einen optimalen Nährboden für Bakterien und Keime, besonders bei warmem, stehendem Wasser.

Speziell bei Raumtemperatur, wie sie in den meisten Küchen herrscht, entstehen ideale Bedingungen für exponentielles Bakterienwachstum. Die meisten Umweltkeime, die bei 20°C vorkommen, sind zwar für Menschen zunächst harmlos, aber die Vermehrung erfolgt stark bei warmem, stehendem Wasser. Besonders kritisch wird es, wenn die Filterkartusche länger als vier Wochen genutzt wird, das Wasser stunden- oder tagelang in der Kanne steht, die Kanne nicht regelmäßig gründlich gereinigt wird oder die Umgebungstemperatur konstant über 20°C liegt.

Internationale Studien untermauern diese Problematik: Deutsche Labortests ergaben, dass 24 von 34 getesteten Filtern die Bakterienmenge erhöhten. Ein weiteres Problem liegt im psychologischen Verhalten: Viele Nutzer vertrauen auf das Prinzip „gefiltert ist gleich sauber“ und unterschätzen die Relevanz regelmäßiger Reinigung. Der Geruchsfaktor üblicher Indikator für schädliche Bakterien bleibt aus, denn viele Keime beeinflussen das Wasser nicht sensorisch.

Laborergebnisse zeigen dramatische Keimvermehrung

Die Realität der Verkeimung ist durch konkrete Messungen dokumentiert. Im NDR-Test von 2018 enthielten alle getesteten Filter mehr Keime als das ursprüngliche Leitungswasser. Bei den Marken Brita und Aqua Select überschritt die Keimbelastung sogar den Grenzwert für Leitungswasser. Diese Ergebnisse sind besonders alarmierend, da sie zeigen, dass die Filter das Gegenteil ihrer beabsichtigten Wirkung erzielen.

Der Grund für diese massive Keimvermehrung liegt in der Konstruktion der Filter selbst. Die verwendeten Silberionen in den Filtern hemmen zwar anfangs das Wachstum, werden aber mit der Zeit ausgewaschen, wodurch sich Keime ungehindert weiter vermehren können. Stiftung Warentest stellte fest, dass sich gesundheitsgefährdende Keime in den Geräten ansammeln, wenn nicht alle Bestandteile korrekt gesäubert und ausgetauscht werden.

Besonders problematisch ist die Tatsache, dass Leitungswasser bereits von Natur aus Keime und Bakterien enthält, die sich sowohl im Filter als auch in der Kanne ablagern. Diese natürliche Grundbelastung wird durch die warme, feuchte Umgebung in der Kanne zu einem exponentiellen Wachstumsfaktor für Mikroorganismen.

Hygienestrategie gegen Bakterienbildung entwickeln

Angesichts der wissenschaftlich belegten Risiken empfehlen Experten einen systematischen Ansatz zur Keimprävention. Die wichtigste Grundregel lautet: strikte Einhaltung der Herstellervorgaben bei gleichzeitiger Verschärfung der Reinigungsroutinen. Stiftung Warentest betont, dass nur die korrekte Säuberung und der rechtzeitige Austausch aller Komponenten eine sichere Nutzung gewährleisten.

Eine besonders wirkungsvolle Methode ist die Kühllagerung. Experten empfehlen die Aufbewahrung der Filter im Kühlschrank zur Keimhemmung, da niedrige Temperaturen das Bakterienwachstum erheblich verlangsamen. Diese Maßnahme allein kann die mikrobielle Belastung um ein Vielfaches reduzieren.

Zusätzlich hat sich ein verstärkter Reinigungsrhythmus als essentiell erwiesen. Während viele Nutzer ihre Kannen nur sporadisch reinigen, sollte eine gründliche Säuberung mindestens zweimal wöchentlich erfolgen. Dabei müssen alle abnehmbaren Teile einzeln behandelt werden – Deckel, Kartuschenhalter und Ausguss sind besonders anfällige Bereiche für Biofilmbildung.

Filterkartuschen richtig handhaben und austauschen

Filterkartuschen sind nicht für eine Reinigung vorgesehen – das ist bekannt. Dennoch passiert dort oft das Gegenteil von dem, was gewünscht ist. Die raue Innenstruktur hält mikrobiologische Organismen regelrecht fest. Sobald sich ein Biofilm gebildet hat, wirkt die Kartusche nicht mehr filternd, sondern keimverstärkend. Dieser Biofilm ist eine schleimige Schicht aus Bakterien und anderen Mikroorganismen, die sich an Oberflächen anheften und dort eine schützende Matrix bilden.

Eine Thermodesinfektion der Kartusche ist unmöglich, da die Filterbestandteile dafür nicht hitzebeständig sind. Die Lösung besteht also nicht im Versuch, die Kartusche selbst zu reinigen, sondern in strikter Einhaltung der Herstellervorgaben und systematischer Überwachung des Kartuschen-Zustands.

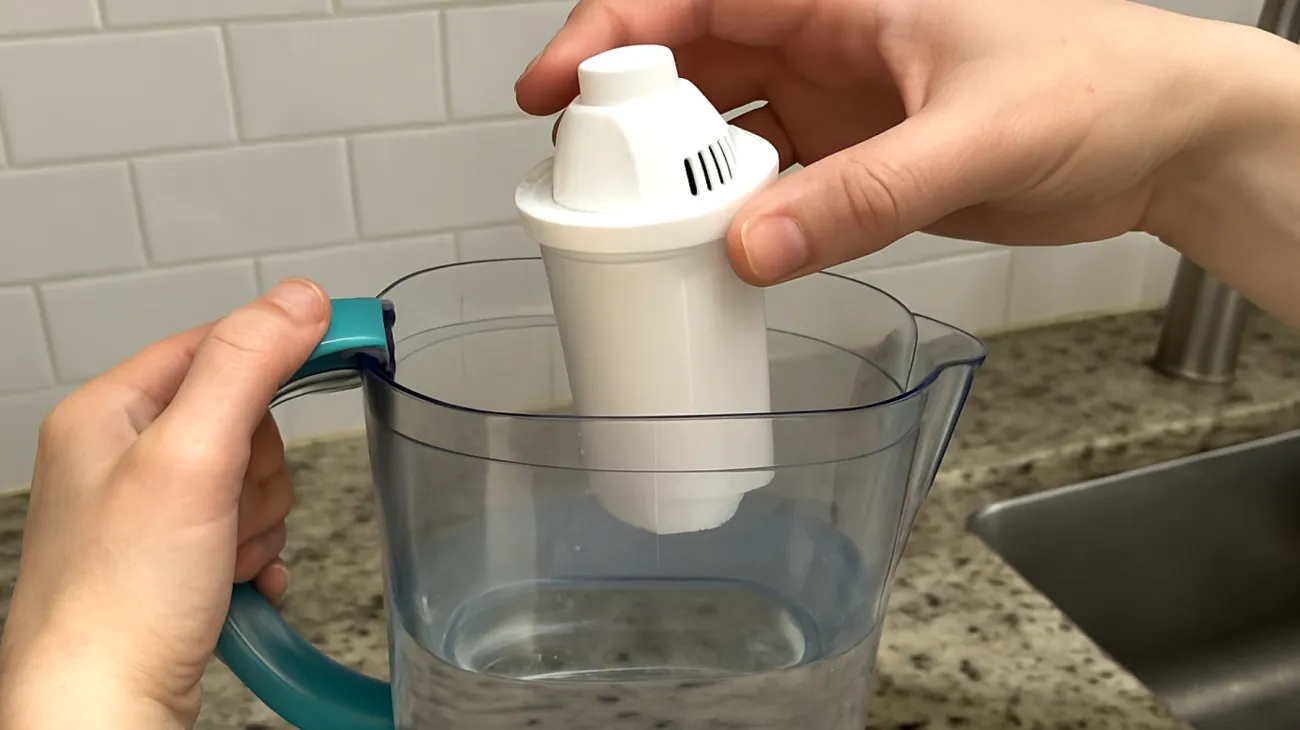

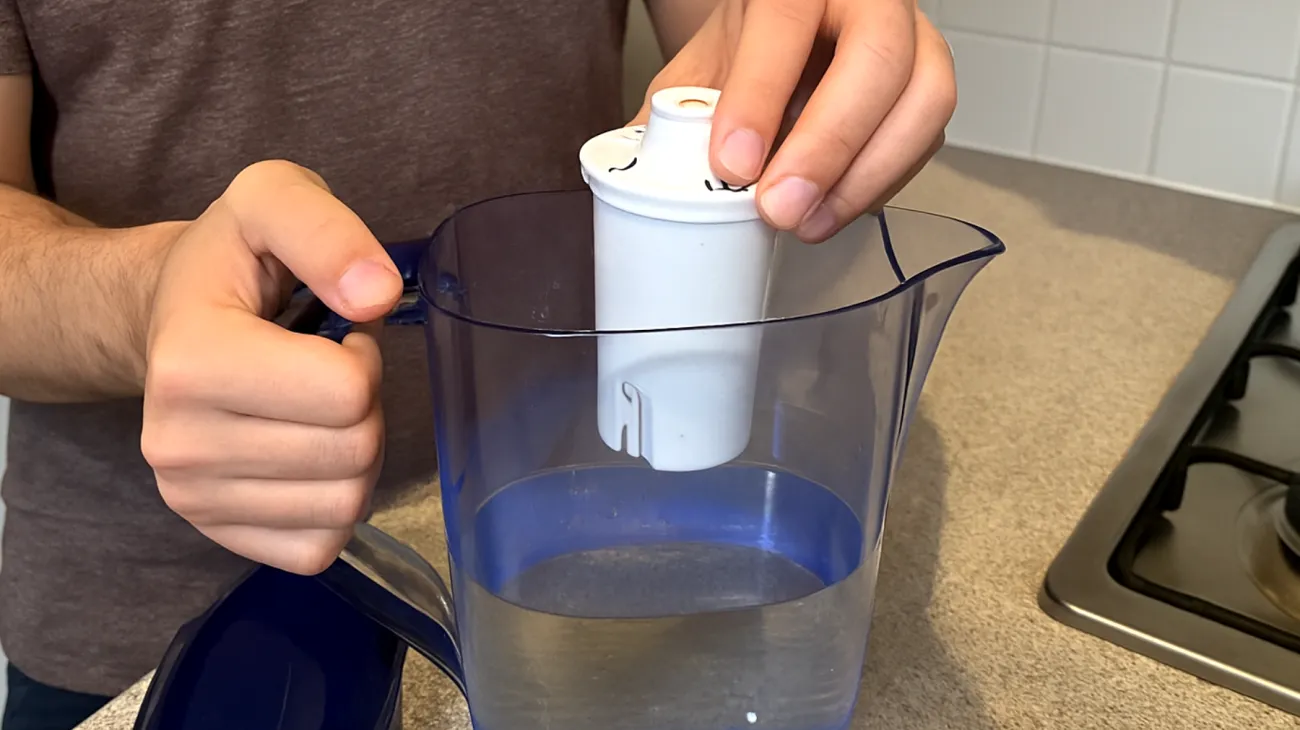

Empfohlene Maßnahmen beim Kartuschengebrauch basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen: Wechsel exakt nach 4 Wochen unabhängig vom Wasserdurchsatz, nur mit sauber gewaschenen Händen anfassen, vor dem Einsetzen kurz mit kaltem, gefiltertem Wasser spülen, Trockenlagerung nicht verwendeter Ersatzkartuschen sowie Dokumentation des Einbaudatums für präzisen Wechselrhythmus.

Experten betonen, dass bereits eine Überschreitung der vierwöchigen Nutzungsdauer um wenige Tage zu exponentieller Keimvermehrung führen kann. Die im Filter enthaltenen Silberionen sind nach diesem Zeitraum weitgehend ausgewaschen, wodurch der natürliche Keimschutz entfällt.

Professionelle Reinigungstechniken für zuhause

Während die grundlegende Reinigung mit warmem Wasser und Spülmittel erfolgen kann, haben sich spezielle Reinigungsansätze als besonders wirkungsvoll erwiesen. Wichtig ist dabei, dass keine Rückstände entstehen, die das Filterwasser beeinträchtigen könnten. Chemische Haushaltsreiniger sind daher grundsätzlich ungeeignet.

Eine bewährte Methode ist die Anwendung von Natron und Zitronensäure – zwei Substanten, die in Kombination sowohl desinfizierend als auch kalklösend wirken. Die Reinigungslösung sollte dabei immer frisch angesetzt werden, um maximale Wirkung zu erzielen.

Für eine vollständige Kannenreinigung hat sich folgende Vorgehensweise bewährt: Alle abnehmbaren Teile demontieren und einzeln behandeln, gründliche Vorreinigung mit warmem Wasser, Anwendung der Reinigungslösung mit mindestens 15 Minuten Einwirkzeit, mehrfaches Nachspülen mit klarem Wasser sowie vollständige Lufttrocknung aller Komponenten.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen schwer zugängliche Bereiche wie Gewinde, Dichtungen und Ecken, in denen sich bevorzugt Biofilme bilden. Diese Stellen sollten mit einer weichen Bürste mechanisch bearbeitet werden, um Ablagerungen vollständig zu entfernen.

Warnsignale erkennen und richtig deuten

Ein unterschätzter Zusatznutzen systematischer Hygiene liegt in der Verbesserung der sensorischen Wasserqualität. Wasser, das in stark verkeimten Kannen verarbeitet wird, entwickelt häufig einen dumpfen oder modrigen Geschmack – ohne dass dies bewusst wahrgenommen wird. Diese geschmacklichen Veränderungen entstehen oft nicht durch Stoffe im Leitungswasser, sondern durch Nebenprodukte bakterieller Besiedlung in der Kanne.

Nach der Umstellung auf systematische Reinigung berichten Haushalte regelmäßig über spürbare Verbesserungen: Spürbar frischerer Wassergeschmack, Eliminierung von Nachgeschmack, bessere Akzeptanz bei Kindern und Haustieren sowie verbesserte Ergebnisse bei der Pflanzenbewässerung.

Diese sensorischen Verbesserungen lassen sich als Indikator für die Wirksamkeit der Hygienemaßnahmen nutzen. Geschmacklich auffällige Veränderungen – auch subtile – sollten als Warnsignal verstanden und durch verstärkte Reinigung beantwortet werden.

Zusätzlich können schleimige Ablagerungen an den Innenwänden, Verfärbungen im Bereich der Kartusche, ungewöhnlicher Geruch beim Öffnen der Kanne oder Trübungen im gefilterten Wasser auf eine kritische Keimbelastung hinweisen.

Strategien für Mehrpersonenhaushalte

Gerade in Büros oder Familienhaushalten mit mehreren Nutzern potenziert sich das Kontaminationsrisiko erheblich. Unterschiedliche Verhaltensmuster im Umgang mit der Kanne – etwa häufiges Nachfüllen mit kontaminierten Händen, längeres Stehenlassen oder Verzicht auf Zwischenreinigung – führen zu unvorhersehbaren Hygienezuständen.

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die Keimbelastung proportional zur Anzahl der Nutzer steigt. Jede zusätzliche Person bringt individuelle Bakterienflora ein, die sich in der warmen, feuchten Umgebung der Filterkanne optimal vermehren kann.

In solchen Situationen haben sich klare organisatorische Regelungen bewährt: Eindeutige Zuordnung der Reinigungsverantwortung, schriftliche Dokumentation der Reinigungszyklen, regelmäßige Schulung aller Nutzer, Überwachung der Kartuschen-Wechselintervalle sowie zentrale Lagerung von Ersatzkartuschen.

Ein einfaches Protokollsystem kann dabei helfen, den Überblick zu behalten. Eine Tabelle am Kühlschrank mit Datum der letzten Reinigung und dem nächsten Kartuschen-Wechsel schafft Transparenz und Verbindlichkeit.

Die richtige Filterkanne auswählen

Nicht jede Wasserfilterkanne eignet sich gleichermaßen für intensive Hygienemaßnahmen. Die Materialwahl spielt eine entscheidende Rolle für die langfristige Sauberkeit und Sicherheit. Experten empfehlen Kannen mit glatten Kunststoffflächen ohne schwer zugängliche Kanten, stabilem, hitzebeständigem Material, vollständig lösbaren Teilen zur einfachen Demontage sowie BPA-freien Materialien für gesundheitliche Unbedenklichkeit.

Einige neuere Modelle setzen auf Glas, was hygienetechnisch deutliche Vorteile bietet – aber auch höhere Bruchgefahr mit sich bringt. Glas lässt sich problemlos desinfizieren und entwickelt keine Mikrorisse, in denen sich Bakterien ansiedeln könnten. Für Haushalte mit kleinen Kindern ist jedoch robustes, BPA-freies Polypropylen meist die praktikablere Option.

Die Oberflächenbeschaffenheit spielt eine zentrale Rolle: Raue oder poröse Oberflächen bieten Bakterien mehr Angriffsfläche als glatte Materialien. Hochwertige Kannen verfügen über spezielle Oberflächenbehandlungen, die das Anhaften von Mikroorganismen erschweren. Zusätzlich sollte auf die Konstruktion der Ausgussvorrichtung geachtet werden. Komplizierte Formen mit Hohlräumen oder schwer zugänglichen Bereichen erschweren die Reinigung erheblich und sollten vermieden werden.

Langfristige Gesundheit durch bewusste Wasseraufbereitung

Die systematische Herangehensweise an die Wasserfilterhygiene ist weit mehr als eine temporäre Sauberkeitsmaßnahme. Sie schafft eine strukturelle Barriere gegen das fast unvermeidliche Risiko stiller Verkeimung und trägt zu einer insgesamt bewussteren Umgangsweise mit Trinkwasser bei.

Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass regelmäßige Unterbrechung möglicher Keimentwicklung durch systematische Reinigung die mikrobielle Belastung dauerhaft niedrig hält. Dabei entsteht nach kurzer Eingewöhnung eine Routine, die den ursprünglichen Mehraufwand deutlich reduziert.

Der gesundheitliche Nutzen einer sauberen Wasseraufbereitung geht über die reine Keimreduktion hinaus: Erhaltung der natürlichen Immunabwehr durch Vermeidung unnötiger Keimbelastung, bessere Nährstoffaufnahme durch geschmacklich einwandfreies Wasser, Reduzierung des Risikos gastrointestinaler Beschwerden sowie Schutz besonders gefährdeter Personengruppen wie Kleinkinder oder Immungeschwächte.

Experten betonen, dass die konsequente Umsetzung von Hygienemaßnahmen entscheidender ist als die Wahl des perfekten Systems. Selbst eine hochwertige Filterkanne verkeimt bei unsachgemäßem Gebrauch, während auch einfache Modelle bei korrekter Handhabung sicheres Wasser liefern können. Die Kombination aus wissenschaftlich belegten Risiken und praktikablen Lösungsansätzen zeigt: Wer auf Wasserfilter setzt, sollte nicht dort sparen, wo es wirklich zählt – in der sorgfültigen, systematischen Pflege des Systems.

Inhaltsverzeichnis